Погода на неделю - Георгиевский собор, Гусь-хрустальный, Россия.

Георгиевский собор

Георгиевский собор — бывший православный храм в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. В настоящее время действует как Музей хрусталя, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Георгиевский собор — бывший православный храм в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. В настоящее время действует как Музей хрусталя, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Собор был построен в период 1892 – 1903 годов в городе Гусь-Хрустальном на средства мецената и стеклопромышленника Юрия Степановича Нечаева-Мальцова , по проекту архитектора Леонтия Николаевича Бенуа .

На строительство Георгиевского собора Юрий Степанович Нечаев-Мальцов выделил 560 тысяч рублей золотом.

Бенуа серьезно отнесся к порученному делу, и через 11 лет после начала строительства Георгиевский собор, выполненный в стиле католической церкви (базилика ) принял первых прихожан, поражая собственным великолепием.

В 1904 году храм был освящён в честь святого Георгия Победоносца и украшен по проекту художника Виктора Михайловича Васнецова («Страшный суд» и мозаика «О тебе радуется, Благодатная», выполненная известным петербургским мастером-мозаичистом Владимиром Александровичем Фроловым , частично сохранились до настоящего времени).

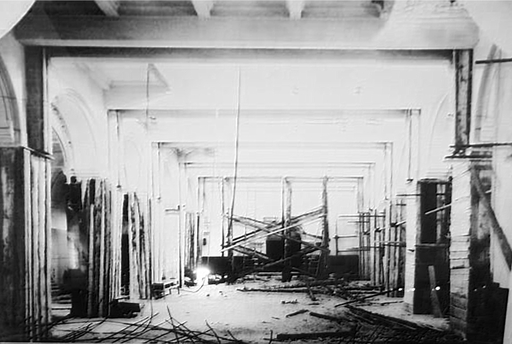

Внутри собора три нефа , разделенные колоннами из черного горного лабрадорита . Высота центральной колонны 16 метров. Наличие окон на стенах верхнего яруса обеспечило дополнительное внутреннее освещение в светлое время суток. Для освещения в вечерние время в соборе включались 12 хрустальных люстр.

После революции 1917 года службы в храме запретили и собор длительное время пустовал. С 1923 году было решено размещать в соборе государственные учреждения. В это же время с собора сняли купола. Сначала в здании Георгиевского собора разместился Дворец Труда имени Льва Троцкого, затем кинотеатр, ну а потом - библиотека, музыкальная школа и под конец торговые склады.

В 1970 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник берет собор под опеку и с 1973 начались реставрационные работы, а в 1983 года в здании храма размещен Музей хрусталя.

Напротив собора находится здание Мэрии города гусь-Хрустальный. Рядом расположена железнодорожная станция.

Экскурсии: Георгиевский собор

Реклама. Flight Marketplace Admin FZE. ИНН 9909618947

Северное кольцо Мещеры с краеведом

Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: история, природа и древние народы края

Вы проедете по участку старинного Рязанского тракта, полюбуетесь дикой лесной речкой Поль и вековым сосновым лесом, осмотрите храмы с погостами 19 века и аутентичные мещерские избы с резными наличниками. Услышите о купеческих династиях и наследии Васнецова. А также познакомитесь с историей, бытом и легендами обитавших здесь древнерусских племен.

6500 руб. за экскурсию

Посмотреть

GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.

Отзывы и комментарии

Ваш отзыв будет первым.

Поделитесь с другими своими впечатлениями.

Поделитесь с другими своими впечатлениями.

Оставьте свой отзыв о достопримечательности.

Спасибо за ваш отзыв

Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.

Достопримечательности рядом

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов (11 [23] октября 1834 — 8 октября 1913) — выдающийся русский меценат, благотворитель, промышленник и общественный деятель. Его имя связано с масштабной поддержкой культуры, искусства и науки в России. Нечаев-Мальцов был одним из самых известных филантропов своего времени, чьи пожертвования и инициативы оставили глубокий след в истории страны.

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов (11 [23] октября 1834 — 8 октября 1913) — выдающийся русский меценат, благотворитель, промышленник и общественный деятель. Его имя связано с масштабной поддержкой культуры, искусства и науки в России. Нечаев-Мальцов был одним из самых известных филантропов своего времени, чьи пожертвования и инициативы оставили глубокий след в истории страны.

Леонтий (Людвиг) Николаевич Бенуа (11 [23] августа 1856, Петергоф — 8 февраля 1928, Ленинград) — выдающийся русский архитектор, педагог и общественный деятель, представитель знаменитой художественной династии Бенуа. Его творчество относится к периоду эклектики, а работы отличаются изысканностью и гармоничным сочетанием различных архитектурных стилей.

Леонтий (Людвиг) Николаевич Бенуа (11 [23] августа 1856, Петергоф — 8 февраля 1928, Ленинград) — выдающийся русский архитектор, педагог и общественный деятель, представитель знаменитой художественной династии Бенуа. Его творчество относится к периоду эклектики, а работы отличаются изысканностью и гармоничным сочетанием различных архитектурных стилей.

Базилика (от греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип здания прямоугольной формы. В классическом варианте христианская базилика включает нечётное количество нефов (1, 3 или 5), которые различаются по высоте. В многонефных базиликах нефы разделены продольными рядами колонн или столбов, каждый из которых имеет собственное перекрытие. Центральный неф, как правило, шире и выше боковых, а его освещение обеспечивается окнами, расположенными во втором ярусе. Если такие окна отсутствуют, сооружение относят к типу псевдобазилики, которая является разновидностью зального храма.

Базилика (от греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип здания прямоугольной формы. В классическом варианте христианская базилика включает нечётное количество нефов (1, 3 или 5), которые различаются по высоте. В многонефных базиликах нефы разделены продольными рядами колонн или столбов, каждый из которых имеет собственное перекрытие. Центральный неф, как правило, шире и выше боковых, а его освещение обеспечивается окнами, расположенными во втором ярусе. Если такие окна отсутствуют, сооружение относят к типу псевдобазилики, которая является разновидностью зального храма.

**Виктор Михайлович Васнецов** (1848–1926) — выдающийся русский художник, известный своими работами в жанре исторической и фольклорной живописи. Родился в селе Лопьял Вятской губернии в семье священника. Обучался в Вятской духовной семинарии, но оставил её ради искусства, поступив в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. Там он познакомился с ведущими художниками своего времени, включая Илью Репина и Ивана Крамского.

**Виктор Михайлович Васнецов** (1848–1926) — выдающийся русский художник, известный своими работами в жанре исторической и фольклорной живописи. Родился в селе Лопьял Вятской губернии в семье священника. Обучался в Вятской духовной семинарии, но оставил её ради искусства, поступив в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. Там он познакомился с ведущими художниками своего времени, включая Илью Репина и Ивана Крамского.

Владимир Александрович Фролов (1874–1942) — выдающийся русский мастер-мозаичист, внесший значительный вклад в развитие монументально-декоративного искусства России. Его работы украшают крупнейшие храмы и общественные здания Санкт-Петербурга, а его мастерство считается эталоном русской мозаичной традиции.

Владимир Александрович Фролов (1874–1942) — выдающийся русский мастер-мозаичист, внесший значительный вклад в развитие монументально-декоративного искусства России. Его работы украшают крупнейшие храмы и общественные здания Санкт-Петербурга, а его мастерство считается эталоном русской мозаичной традиции.

Неф, или корабль (от франц. nef, лат. navis — «корабль»), — вытянутое помещение, часть интерьера, обычно встречающееся в зданиях базиликального типа. Неф ограничен с одной или обеих продольных сторон рядами колонн или столбов, которые отделяют его от соседних нефов. В церковной архитектуре нефом также называют часть храма, расположенную западнее средокрестия и предназначенную для мирян, в отличие от хоров (пресвитерия), отведённых для клириков.

Неф, или корабль (от франц. nef, лат. navis — «корабль»), — вытянутое помещение, часть интерьера, обычно встречающееся в зданиях базиликального типа. Неф ограничен с одной или обеих продольных сторон рядами колонн или столбов, которые отделяют его от соседних нефов. В церковной архитектуре нефом также называют часть храма, расположенную западнее средокрестия и предназначенную для мирян, в отличие от хоров (пресвитерия), отведённых для клириков.

Лабрадорит — магматическая плутоническая горная порода, относящаяся к семейству габброидов и являющаяся разновидностью анортозита. Основной компонент лабрадорита — плагиоклаз, представленный преимущественно лабрадором, с незначительными примесями пироксенов и рудных минералов (не более 5–7 %). Своё название порода получила по месту первой находки — на полуострове Лабрадор в Северной Америке. Важно не путать лабрадорит (горную породу) с минералом лабрадором.

Лабрадорит — магматическая плутоническая горная порода, относящаяся к семейству габброидов и являющаяся разновидностью анортозита. Основной компонент лабрадорита — плагиоклаз, представленный преимущественно лабрадором, с незначительными примесями пироксенов и рудных минералов (не более 5–7 %). Своё название порода получила по месту первой находки — на полуострове Лабрадор в Северной Америке. Важно не путать лабрадорит (горную породу) с минералом лабрадором.